Agir au niveau des enseignant·es et des établissements

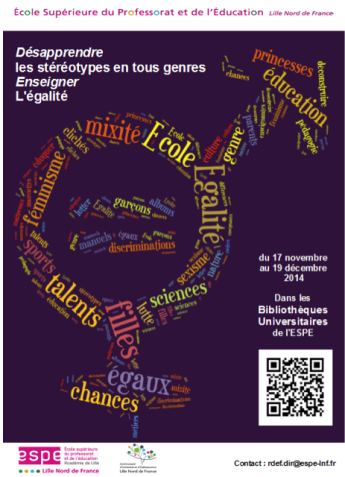

La question des stéréotypes et de la redoutable menace du stéréotype a été abordée dans les sections précédentes. Les enseignant·es peuvent jouer un rôle très important en prenant davantage conscience des préjugés qu'ils/elles-mêmes peuvent véhiculer vis-à-vis des garçons et des filles, et qui sont susceptibles d'influencer la manière dont ils/elles interagissent avec leurs élèves. La formation à l'égalité entre les femmes et les hommes était inscrite dans le programme de tronc commun des futur·es enseignant·es des Écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE) créées dans le cadre de la loi de Refondation de l'école du 9 juillet 2013. Cette formation a été mise en place de manière très inégale, de même qu'un module à l'attention des personnels de direction et de l'inspection.

La réforme en cours (fin 2019) remplace les ESPE par des INSPE instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation, mais aucune information n'est encore disponible sur les contenus de la formation et en particulier, sur une formation à l'égalité. En principe, il doit exister un·e référent·e égalité dans chaque établissement scolaire (comité interministériel du 8 mars 2018).

Une fraction importante des universités et des établissements d'enseignement supérieur a maintenant des chargé·es de mission réuni·es dans la Conférence permanente des chargé·es de mission Égalité Diversité (CPED) : ces personnes y réalisent des états des lieux de l'égalité femmes-hommes au niveau des étudiant·es et du personnel et leur organisent des activités de sensibilisation. Les référent·es Égalité dans les Grandes écoles ont des tâches analogues.

Pour aller au-delà, on pourra consulter le site de la Conférence permanente des chargé·es de mission Égalité Diversité (CPED).